잠깐씩 해가 들었다 나갔다. 대체로 내내 흐렸다.

말리기 시작한지 이틀째가 되어가는 야채를 걷어다가 된장국을 끓였다. 두어달쯤 전에 이나가키 에미코의 ‘먹고 산다는 것에 대하여’에서 읽은 된장국을 먹어 보고 싶었기 때문이었다.

야채를 말리면 해가 반은 익혀 주기 때문에 조리에 시간이 많이 걸리지 않고 야채의 맛과 영양을 응축해 주어서 육수 없이도 국을 끓일 수 있다고 했다. 나 같은 귀차니스트에게 얼마나 반가운 일인지. 물론, 야채의 양이 많으면 손질하는 게 수고스럽긴 하다.

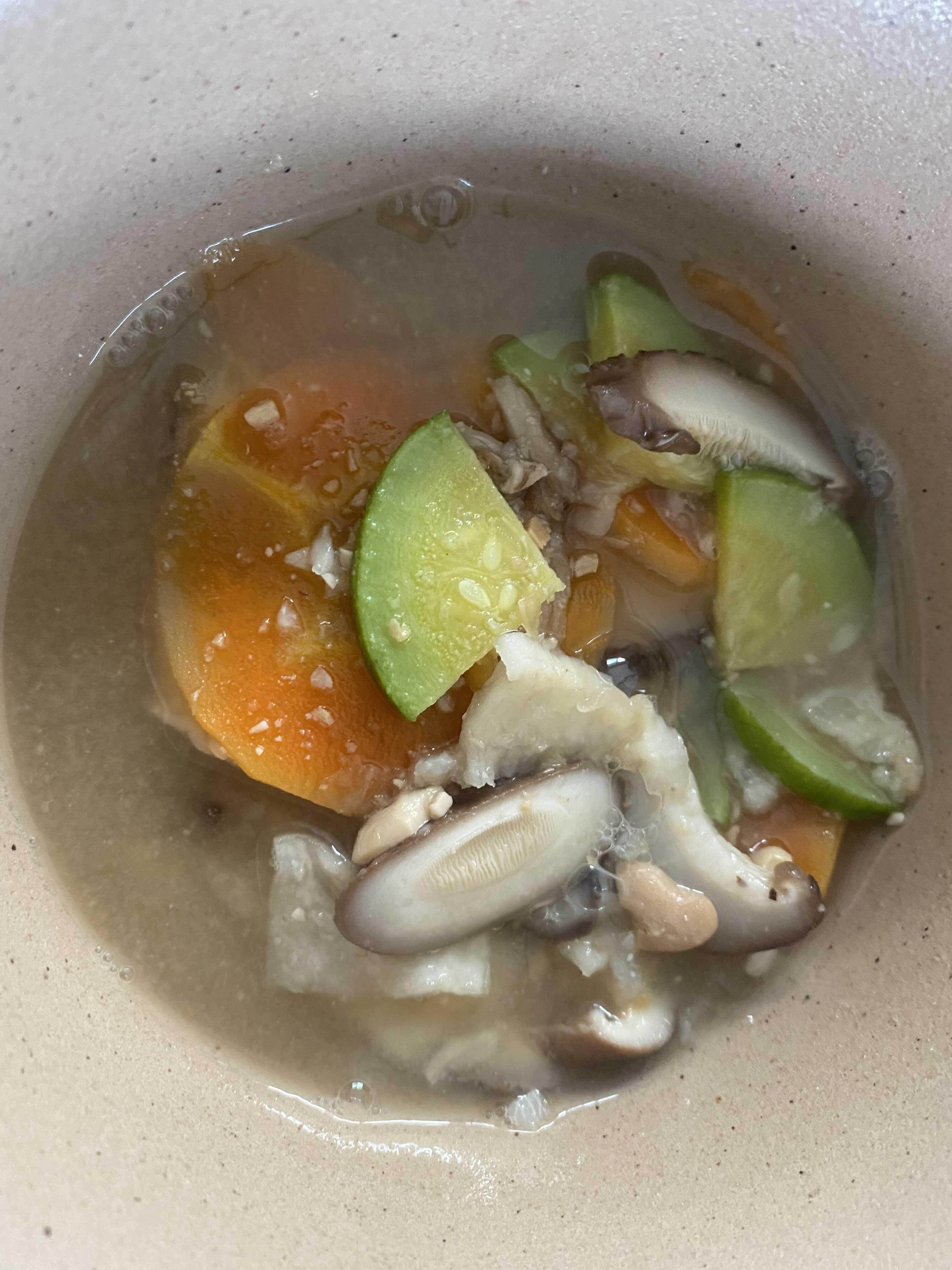

고기 한 점도, 미리 우려 둔 육수와 채수도 없이 그저 물에 반쯤 말린 야채와 된장만 넣고 끓이기만 했다.(아,나도 한국인이라 마늘 넣었어요ㅎ)

맛을 보고 깜짝 놀랐다.

깊고 진한 야채 단맛과 짭조롬한 된장이 어우러져서 눈이 뜨이고 입에서는 절로 “오~” 소리가 나왔다. 육수파인 내 입맛에도 잘 맞았다. 식감은 꼬들하니 또 얼마나 좋던지.

아이를 보느라 변변한 음식 하나 해 먹기가 힘든 처지에 맛있는데다 쉽고 빠르다.

야채 말리기에 바람을 넣은 것은 이나가키 에미코 씨였지만, 거기에 돛을 달아 밀어 제낀 것은 동네 어르신들의 ‘무’ 때문이었다.

제철을 맞은 무가 어르신들 밭 마다 나오는지 동네 새댁이네 토방에 무가 쌓였더랬다. 먹는 입이 적은데도 무 보시(?)는 줄지가 않아 감사한 마음과 처분(?)에 몸들 바를 몰랐다. 친구와 언니, 지인들에게 나누어 줘도 남는 무를 어떻게 할까 고민하다 작정하고 썰어서 널었다.

꼬들꼬들 마른 무는 시어머님이 끓여주신 갈치조림에서 빛을 발했다. 후에는 냉장고에서 구르고 있던 야채들과 일광욕을 마친 뒤, 내 된장국에서도 빛을 발했다.

너무 좋다.

야채를 말릴 수 있다는 것.

말린 야채를 넣은 된장국을 먹을 수 있다는 것.